多摩市では地元農家さんの栽培を支援するため、平成29(2017)年から明治大学とサナテックシード株式会社とともに「アスパラガスの採りっきり栽培」の共同研究を行っています。

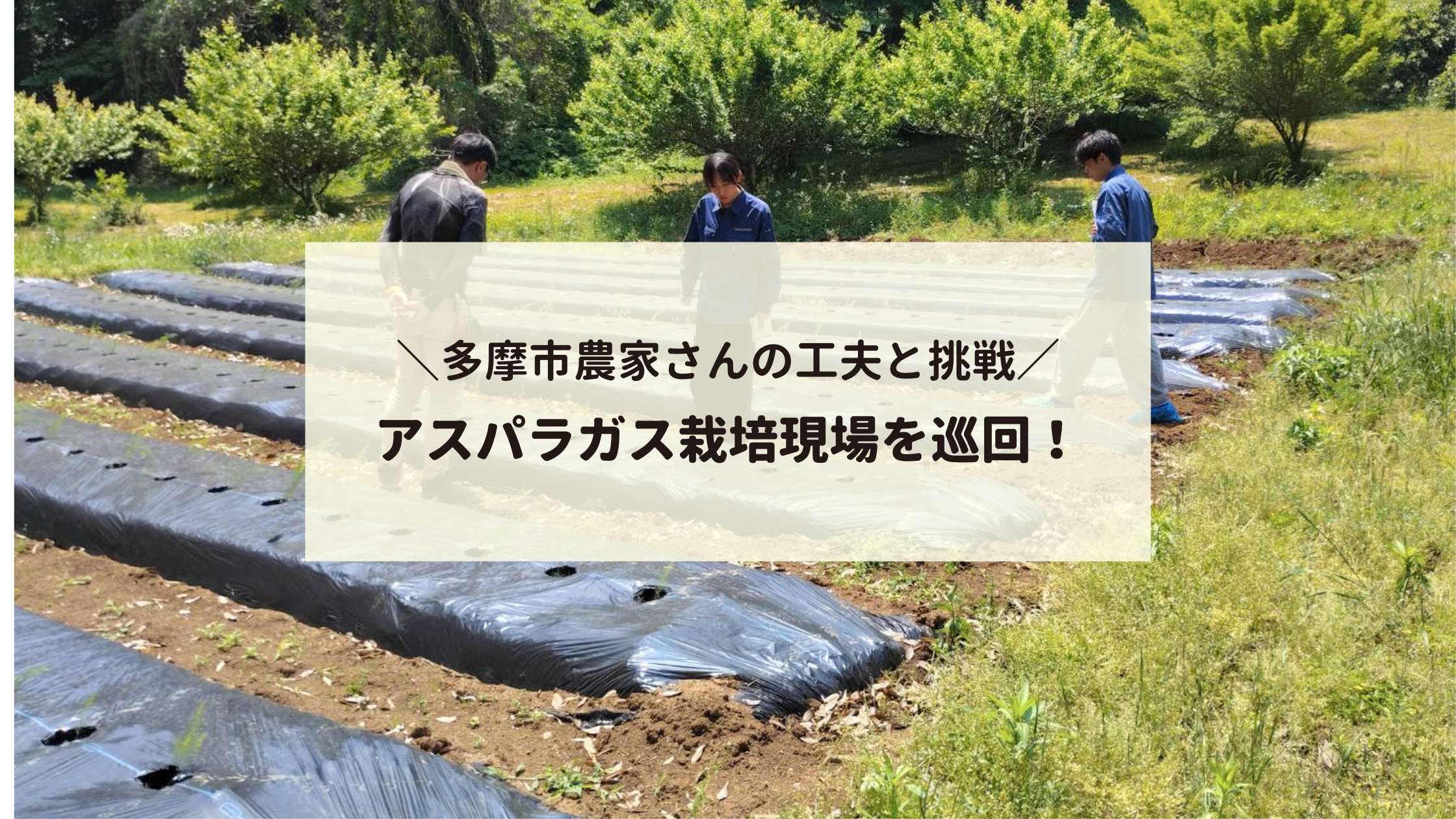

今回は、明治大学農学部農学科野菜園芸学研究室の4名と市職員と一緒に、4軒の栽培農家さんを訪問しました。

「採りっきり栽培」とは?一般的な栽培法との違い

まず、多摩市のアスパラガス栽培は「採りっきり栽培」という栽培法を用いていることをご存じでしょうか ?

「採りっきり栽培」は、一般的なアスパラガス栽培とは大きく異なります 。

一般的なアスパラガス栽培: 定植から収穫まで3年かかり、同じ株で10年ほど収穫できます 。

「採りっきり栽培」: 定植から1年で収穫でき、その後は別の農作物を栽培できます。

定植1年目は病気のリスクが少ないため初心者に取り組みやすいほか、広い農地を必要としないため、農地が限られた都市農業に適した栽培法です 。

今年の出来は?各農家さんの取り組み

1軒目は、南野地区の農家の増田実生さんを訪れました 。今年はハウスでも採りっきり栽培を始めたそうですが、今年の出来はどうでしょうか?!

早速ビニールハウスの中のアスパラガスを確認すると、

「ここまでかなりいい状態だと思います!」という学生さんの一声に一同安心します。

生育は順調のようです。

露地栽培のアスパラガスの様子はどうでしょうか?

「紫色のアスパラガスが寒さや湿害で全部ダメになりましたが、、また復活してきました。

今年は白マルチを使用することで上手くいっています」と、増田さん。

さまざまな試行錯誤を経て、立派なアスパラガスに育っているのですね!

都市農業ならではの悩みも・・

和田地区の農家の石坂茂樹さんは、3月上旬に定植を始めたそうです。

「今年(3回目)の定植が一番難しかったです。気温が25℃位に上がったためかな」

石坂さんから定植からこれまでの栽培管理を丁寧にヒアリング。

土壌改良剤の撒き方やマルチの引き方などを確認し、課題を解決していきます。

畑が道路に面しているため、盗難の被害も出たという石坂さん。

防止策として、園芸用支柱をアーチ状にして柵を構築したり、竹を畝の間に並べているそうです。

「地元の農家の方から教えてもらった対策法です。実際、被害が減る効果がありました」

石坂さんのご厚意でお茶をいただきながら休憩タイム。

「3回目にして納得ができるアスパラガスを作れるようになりました!

安心安全なものを提供することでお客様に喜んでもらえたら嬉しいです」と語る石坂さん。

農作業時はなるべく耕作機の音で近隣に迷惑をかけないよう配慮するなど、都市農業ならではの悩みや工夫などもお話していただきました。

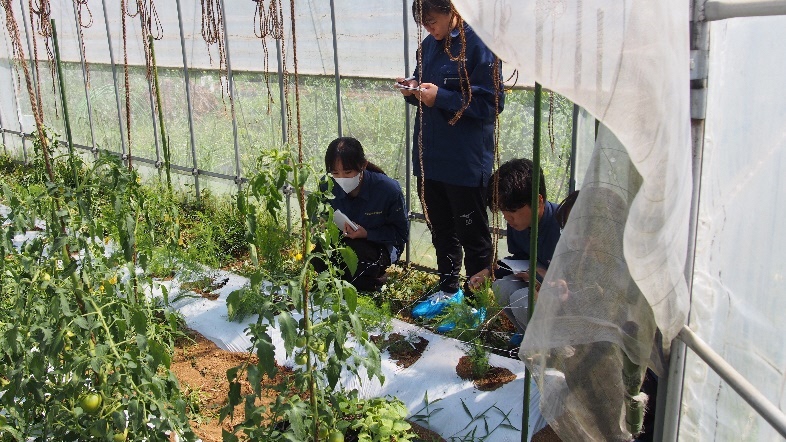

3軒目の同じ和田地区の農家の石阪裕之さんの畑では、出荷前の新鮮なアスパラガスを見せてもらいました。

シャキッと空に伸びるアスパラガス。新鮮でおいしそうですね!

おや?地面にかがんでアスパラガスの葉を揺らしている学生さん。

何をチェックしているのでしょうか?!

「葉を揺らしてアザミウマという害虫がいないかをチェックしています。

発見した場合は、作物の生育に影響が出る前に対策をしてもらいます」

肥料の配合の計算や、畝幅や株間など細かいところまでチェック。

もはや専門的な話の内容についていけないあぐりあぐりスタッフでしたが、皆さんの熱意はしっかり感じました!

巡回の最後は、関戸地区の農家の須藤晃延さんの農園です。

須藤さんは、太宝早生とウィンデルの2品種を定植されています。

関戸地区で300年以上も農業を営む須藤農園ですが、多摩丘陵地と言われる、平坦な場所が少ない圃場だと言います。そのため、きれいにマルチをひくことが難しいなど、課題も多いそうです。

栽培管理の省力化や店頭での売り方についても様々な意見が交わされていました。

収穫量や収益を伸ばすことも、農業をする上での大切な課題です。

栽培方法は同じでも、各農家それぞれの創意工夫が垣間見られました。

農業の奥深さを感じる取材となりました!

店頭で「採りっきり栽培」のアスパラガスを見つけた際は、ぜひ味わってみてください♪

(Y.A)