多摩市は、地元農家さんの栽培支援のため、平成29(2017)年から明治大学とサナテックシード株式会社と共同で「アスパラガスの採りっきり栽培」の共同研究を行っています。

1回目のアスパラガス巡回の様子はこちら↓

今回は、9月下旬に明治大学農学部農学科野菜園芸学研究室の元木教授と3名の学生の方々と一緒に、市職員のガイドで4軒の栽培農家さんを訪問しました。

暑い日が続きますが・・

1軒目の南野地区の増田実生さん

「この夏は暑い日が続きましたが、野菜の生育にも影響がでましたか?」

あぐりあぐりスタッフの質問に、「暑いってもんじゃないよ~!」と苦笑いの増田さん。

猛暑のうえに20日ほど雨が降らなかったので、農作業は苦労の連続だったそうです。

増田さんは有機栽培を実践しているため農薬などの薬剤は散布していません。

そのため、病虫害の発生には細心の注意を払っています。

まず、ビニールハウスで栽培中のアスパラガスの様子を確認します。

携帯電話の上で茎葉を揺らしてみて、ダニやアザミウマなどの害虫がいないかをチェックしていきます。

ダニやアザミウマはとても小さく、植物を見ただけではいるかどうかが分かりません。

そのため、携帯電話の上で茎葉を揺らし、害虫を画面に落とすことで、害虫の発生状況を確認していました。

茎葉の先端までくまなくチェック

「茎葉の状態もいいですし、とても上手に栽培されていますね。」

良かった~!元木教授からお墨付きをいただきました!

多摩市内ではアスパラガスをハウスで栽培する農家はまだいません。増田さんが成功させれば来年以降、ハウスで栽培する農家さんが増えるかもしれません。

元木教授と増田さんと陽当たりなどの課題を確認し、病害虫対策や栽培管理の仕方を話し合いました。

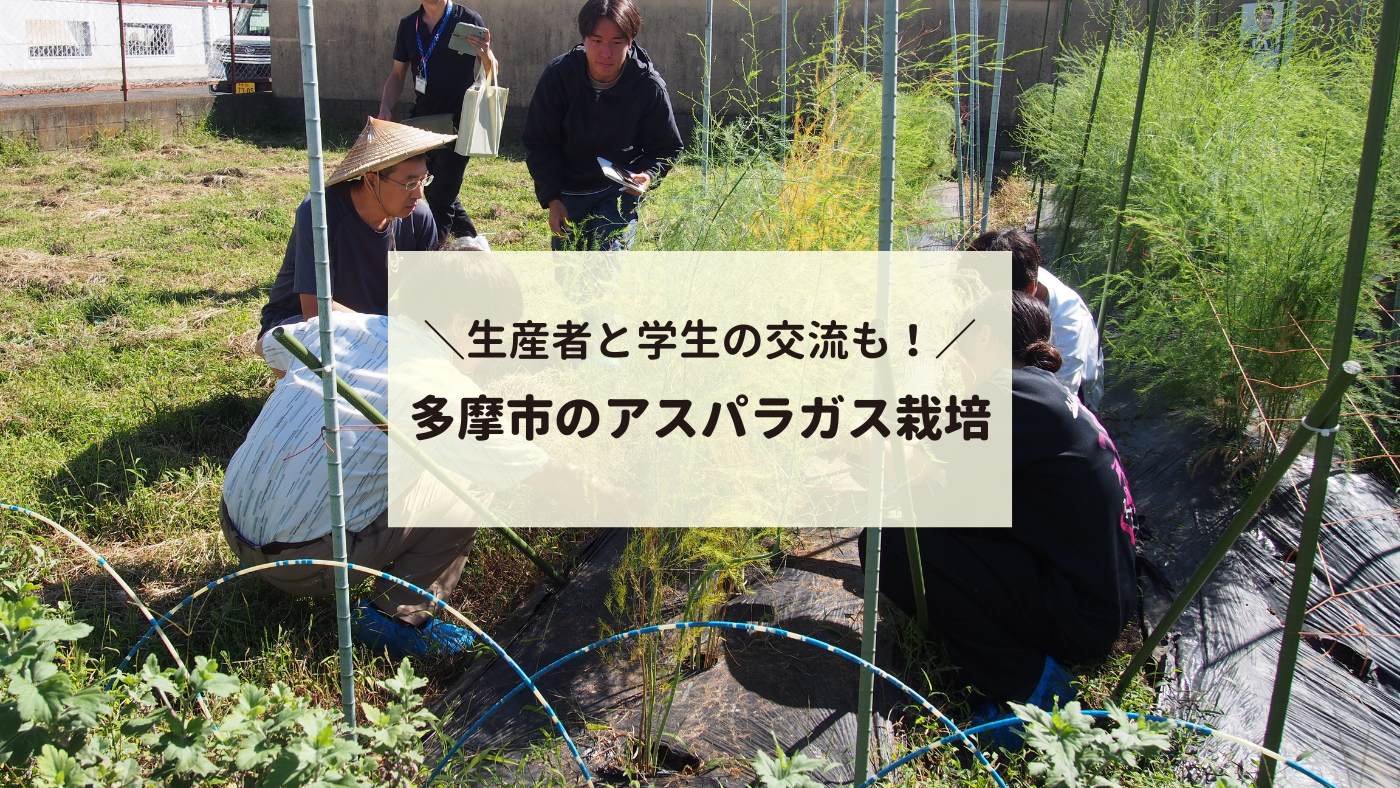

生産者と学生との交流も

2軒目の和田地区の石坂茂樹さんの圃場です。

「この夏は高温で雨が少なかったせいか、昨年より茎が細いです」という石坂さん。

昨年は、茎枯病(くきがれびょう)が蔓延してしまい、2,3週間の間に全て刈り取ったそうです。

「アスパラガスは風通しと陽当たりが悪いと病気になりやすく、収量が少なくなってしまいます。

今回は、少しでも病気の兆候が出ているものはここで抜いていきましょう!」

という元木教授の指導の元に、茎枯病により黄色に変化し始めた茎を取り除く作業が始まりました。

イモムシなどの食害もありました。

みなさんと一緒に除去作業を終えてスッキリしました!うまく育ちますように♪

石坂さんの畑では、高温多湿の影響で雑草の伸びが早く、刈り取りのためにかなり時間がかかったそうです。

人手不足の課題に対して、明治大学の学生さんに学生ボランティアの依頼もありました。

今後も、農業を通じて生産者と学生との交流が活発化することが期待されます!

奥までフサフサ!

3軒目の石阪裕之さん

「すごく太いのが出来ていますねー!」と弾むような元木教授の声が圃場に響きました。

「猛暑の影響か里芋なんかは調子が悪かったけど、アスパラガスは上出来でした」と、石阪さん。

アスパラガスは、乾燥には弱いということですが、暑さには意外と強そうです。

「これだけしっかり育っていれば問題ないです」と、元木教授から太鼓判を押されました!

奥までフサフサ~!大人が隠れてしまうくらい伸びています。

圃場の奥の水が溜まりやすいところに少しだけ茎枯れがあり、除去しましたが、全体的にとても良好でした。

来年の収穫が楽しみ!

巡回のラストは、関戸地区の農家の須藤晃延(てるのぶ)さん

「元々水はけは良くない畑だけど、今年は猛暑で水が足りない!」という須藤さん。

水が溜まりやすい左側の方は大きく立派でしたが、右側の株は茎葉も少なくやや小さめでした。

本日の最高気温32℃の真夏日でしたが、しゃがみ込んで根元まで変化を見逃さずチェックする学生さん。

須藤さんの畑では、微生物のはたらきで土に還る生分解性ロープを使用しています。

環境負荷を減らし作業効率も良くする試みです。

須藤さんが、「多摩市の農業も高齢化が進んでいますが、費用対効果を上げて若者が参入できやすい環境になっていければいいですね」と意気込みを語っていました。

4軒の巡回が終了し「全体的に良い状態で、来年の収穫が楽しみです」と、元木教授の言葉に一同安堵しました。

それぞれの畑の特性に合わせた栽培管理が求められるため、アスパラガス栽培も一筋縄ではいかないですね。

農家の方々の工夫と努力が実っていき、どの畑でも立派なアスパラガスが育っていくことを願わずにはいられません!

(Y.A)